Marcello Matté, scj

La reparación es una figura teológica y espiritual que encontró gran popularidad entre los fieles en los 250 años anteriores al Concilio Vaticano II, para luego conocer un rápido declive después del evento conciliar (post hoc y no solo propter hoc).

Fue un tema central en la experiencia espiritual del P. Léon Dehon, fundador de la congregación de los Sacerdotes del Sagrado Corazón de Jesús (dehonianos).

Los significados con los que se percibía y vivía en el fervor de la devoción al Sagrado Corazón han sido objeto de una fuerte revisión crítica en los últimos 60 años [1], haciendo de la pars construens un trabajo aún abierto.

La Provincia Italiana Septentrional dehoniana ha dedicado su semana anual de formación permanente al tema “Construir desde las ruinas. Formas y caminos de reparación”. Ofrecemos un resumen de las intervenciones que se escucharon esos días.

El punto de partida lo ha ofrecido la encíclica Dilexit nos que, retomando a Juan Pablo II, propone la reparación como “construir sobre las ruinas” (cf. 181-182). Con el propósito de reparar los efectos del pecado, una forma distorsionada de vivir las relaciones con Dios y con el prójimo. No como inocentes, sino como corresponsables de las ruinas y responsables de la reconstrucción. No como sanos, sino como curados heridos. No como sabios, sino como fatigados que desean emprender caminos de sabiduría.

Un término que reparar…

El enfoque científico de la semántica nos ha puesto ante la pregunta de si es “el mundo el que crea las palabras o las palabras las que crean mundos” y de qué modo reparación y devoción están recíprocamente unidas.

Anita Prati nos introdujo en los distintos niveles de sentido de la palabra:

- etimológico, donde en el corazón resuena la raíz indoeuropea *par- “que contiene una idea de movimiento: llevar más allá, producir, pero también dar a luz”, además de un eco del sonido primordial pa, entre las primeras sílabas que articulan la experiencia humana de la palabra (de ahí papá);

- literal, perdido por la cultura del descarte y de la prisa, pero propuesto de nuevo por la naturaleza (véase El bricolaje de la evolución de Gould y Vrba);

- figurado, que ha “abierto a la palabra reparación los caminos del derecho y de la teología”;

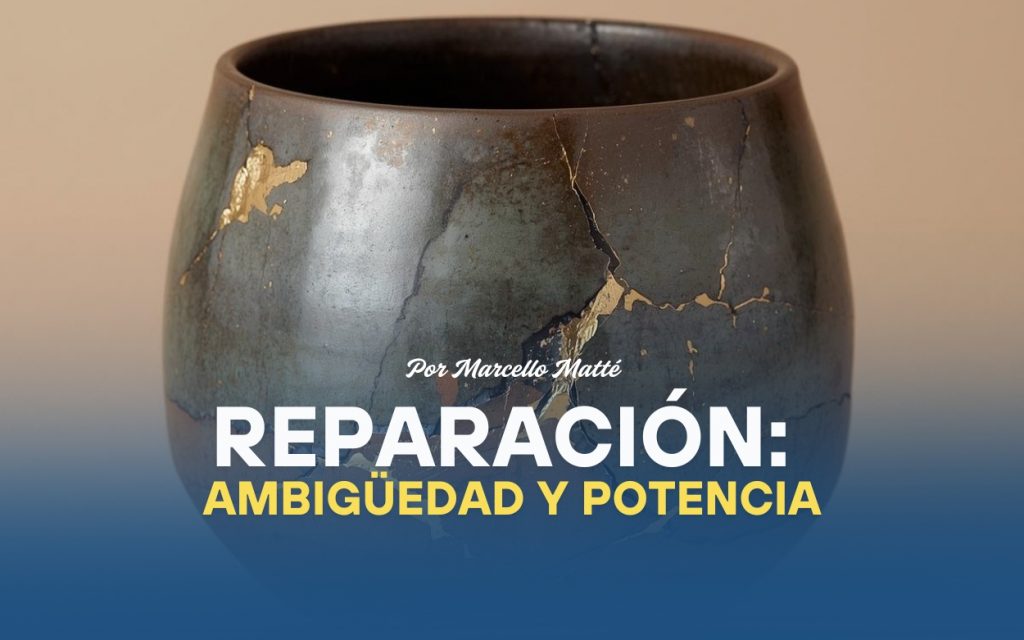

- descriptivo, que incluye la necesidad de tiempo (el gesto de reparación pide detenerse en la serenidad de una dimensión sosegada y no violenta, rechaza el “todo e inmediatamente”) y creatividad, como enseña el arte del kintsugi;

- evocativo, reparar en el sentido de hacer una reparación y reparar en el sentido de ofrecer o encontrar un refugio. “Aprender de los árboles. Resina fragante para sellar cicatrices, para reparar heridas, ramas frondosas para hospedar a todo gorrión que desee, aunque sea un poco de sombra, un refugio temporal o una verdadera casa”.

Un mundo para reparar

«Un mundo en llamas», titulaba su intervención Matteo Marabini, donde las ruinas no son solo las materiales producidas por la guerra y la injusticia (el contrario de justitia et pax), sino también las profundas, fruto de la demolición del derecho y del predominio de la lógica violenta de la fuerza.

La ilusión de inocencia cultivada por la Europa renacida de la guerra condujo a una ceguera en el juicio. Haber borrado el parentesco compartido, a nivel humano, con las dinámicas del nazismo, hoy como entonces, ha permitido su reaparición. Si vis pacem para bellum es una gran mentira histórica, sin ninguna confirmación, y mucho menos en el último siglo.

Un mundo envuelto en las llamas del conflicto violento y enredado en la seducción de la guerra, “potencia espiritual de gran fascinación”, revestida de mesianismo por la complicidad de ideologías nada religiosas.

Un diálogo que reparar

El conflicto israelí-palestino ha desenmascarado tres elementos: la debilidad de la política, la fragilidad de las instituciones internacionales y la preocupante fuerza de las religiones. Ha cobrado nuevo vigor el “choque de civilizaciones”, a pesar del esfuerzo de los antídotos buscados tras el 11 de septiembre de 2001.

La reparación del diálogo interreligioso es un “camino difícil incluso para Dios”, titulaba la intervención de Brunetto Salvarani.

La ruptura se ha producido ahora también en el ámbito del diálogo entre las Iglesias cristianas y el judaísmo. Después de 20 siglos de enseñanza del desprecio, los cristianos llaman hermanos a los judíos, han pasado al diálogo y al debate, pero no pueden esperar entusiasmo en el abrazo.

Ahora el diálogo muestra algunas grietas. Obra de reparación significa dejar que por esas grietas se filtre una posibilidad de luz. Se requieren esfuerzo, perseverancia y pasión, porque el trabajo por hacer es todavía grande y ahora aún más, sobre todo a nivel teológico (todavía no existe una teología cristiana coherente del judaísmo), eclesiológico (la Iglesia no puede prescindir de Israel, Israel sí puede prescindir de la Iglesia) y litúrgico.

Una espiritualidad que reparar

Hay una espiritualidad de la reparación, pero también la necesidad de una reparación de la espiritualidad, que implica superar la tentación apresurada de desechar, debido a sus ambigüedades, una corriente que ha enriquecido sobremanera a generaciones de fieles, de comunidades e incluso de civilizaciones.

Victor de Oliveira Barbosa señaló cómo “en los escritos de Dehon, el término reparación puede evocar, a primera vista, un lenguaje penitencial y jurídico, casi una especie de indemnización debida a Dios por la ofensa del pecado. Sin embargo, su reflexión teológica y espiritual lleva esta palabra más allá de esa comprensión, abriéndola a su sentido más auténtico: la reparación es la respuesta de amor al Amor herido, es cooperación en la obra redentora de Cristo, es oblación de sí mismo para el bien de la Iglesia y del mundo”.

Amor y reparación son, en la experiencia de fe y en el legado espiritual del P. Dehon, el binomio fundamental: no hay amor sin reparación como no hay reparación sin amor. A nivel personal, comunitario y hasta el nivel social y político [2].

Al presentar la encíclica de Francisco Dilexit nos, Lorenzo Prezzi vinculó la relectura de la reparación a la evolución de la devoción. “La encíclica no parece preocuparse por explicar el colapso de la devoción y sus límites. Durante más de tres siglos, la devoción al Sagrado Corazón compartió con la mariana el favor del pueblo cristiano. Siempre me ha sorprendido e interpelado la rapidez con la que se derrumbó. Desde los años 50 del siglo XX hasta hoy ha desaparecido sustancialmente del horizonte de la práctica común. […] Un prejuicio compartido la considera residual. Demasiado pesado el bagaje del dolorismo como condición a perseguir y no solo a atravesar. Se advierten rastros de espiritualismo allí donde la devoción se niega a la reflexión y a la Palabra. El peligro es, en efecto, transformar la espiritualidad en espiritualismo. La fuga espiritualista no es la paciente búsqueda interior, ni el ejercicio de la oración, de la meditación de la Palabra, de la celebración litúrgica. La fuga espiritualista es la pretensión de bastarse a sí mismo, de ignorar el diálogo con la comunidad y con la teología; el espiritualismo es la irrelevancia de la acción en relación con la propia fe y una sutil pero dramática negación de la dimensión histórica.

Lo que la devoción al Sagrado Corazón injertó en la vida de las comunidades cristianas, además de alimentar la fe, tiene una doble cara. Por un lado, la imagen de Dios como misericordia y amor; y por otro, la atención a la historia. Más que una simple devoción, el culto al Corazón de Jesús constituía una clave de lectura del cristianismo. La genialidad de la espiritualidad del Corazón está ligada a la intuición de que el rostro auténtico de Dios es la misericordia y de que una fe madura necesita de una alimentación mística y de un impulso afectivo.

La reparación es, sobre todo, solidaridad, construcción de vínculos, perdón y reconciliación. Ella operó el paso de la “escuela de la desesperación” a la “corriente de esperanza” y motivó un compromiso directo en los acontecimientos sociales y políticos.

La superación de la cristiandad poda la expresión pública de la devoción, pero recupera su arraigo en lo humano.

Una justicia que repara

Preguntamos a Maurizio Millo si la justicia restaurativa está constitucionalmente fundamentada. Aunque no es una figura prevista por la Constitución [italiana] literalmente, contiene y traduce su espíritu. Promueve:

- el reconocimiento de la víctima del delito, que a menudo queda silenciada en la justicia penal

- la responsabilización de la persona señalada como autora de la ofensa, mientras que la justicia retributiva, especialmente a través de la pena de prisión, fomenta la desresponsabilización

- la restitución de los lazos con la comunidad, objetivo primordial de la Carta fundamental.

Todo ello está fundamentado en la Constitución de manera profunda y sustancial.

Silvia Paris y Silvia Spallanzani ofrecieron testimonio desde el interior del proyecto Daimon, llevado a cabo por el Gruppo CEIS con personas responsables de maltratos domésticos.

“En muchas situaciones, el hogar, que debería ser un lugar de refugio, se convierte en un lugar de miedo, violencia y heridas. Existe una resonancia recíproca entre reparación y refugio (‘riparo’ en italiano). No vamos a reparar personas, sino a restituir la protección que ofrece la casa. Para quienes han sufrido violencia, el trauma permanece, pero la recuperación es mucho más rápida donde interviene un proceso restaurativo”.

Allí donde los procesos de justicia buscan reconstruir desde las ruinas, el cambio es posible y real.

La reparación también recupera la dimensión afectiva, propia y de la justicia. Sobre la “justicia de los afectos” nos habló Rinaldo Ottone. Existe una justicia basada en la razón, que tiene la virtud de ser rápida y eficiente, y una justicia basada en relaciones sanas y sanadas, más lenta pero más efectiva. Porque las relaciones se juegan a menudo, y en gran medida, de manera invisible: en todo litigio hay un mundo de emociones y afectos sumergidos, cuyo peso suele ser mayor que el objeto en disputa.

No estamos acostumbrados, al menos en nuestro Occidente apolíneo, a escuchar el mundo de los afectos, y sin embargo es tan determinante en la conformación de las relaciones.

Apuntar sobre la reparación significa restituir la debida consideración a las relaciones y a los afectos.

Somos los únicos seres que experimentamos la exogestación: venir al mundo incompletos, y esto cambia el mundo de las relaciones. Nuestra gestación es en parte biopsíquica, pero en mayor medida relacional. Todo lo que es humano tiene una base instintiva muy débil. Todo lo humano debemos aprenderlo, y el aprender es constitutivo.

Durante siglos hemos desarrollado una teología racional, con sospecha hacia la componente afectiva. ¿Cuánto hemos estudiado en teología la parte afectiva de Dios? En la escuela educamos la razón y no somos capaces de educar los afectos. La partida de la vida y de la historia se juega en los afectos.

Apostar por la reparación significa devolver la debida consideración a las relaciones y a los afectos.

De la experiencia a la experiencia

Marco Mazzotti nos estimuló y acompañó a dar testimonio personal de reparación, vivido por sujetos o destinatarios, ya sea en la vida real o en el símbolo.

De la experiencia emerge que la reparación no es un opcional, sino una dimensión indispensable de la madurez. Para que una persona sea adulta no basta con que se vuelva responsable. La conciencia del error no es automáticamente reparación.

Además de las dimensiones biológica, jurídica, social y psicológica, la reparación como dinámica en las relaciones presupone y desarrolla una quinta dimensión: la creativa, precisamente porque se trata con personas, no con objetos ni solo con eventos.

En la madurez humana, la responsabilidad no basta, y un exceso de responsabilización puede conducir a un sentido de culpa bloqueante. La reparación no es introvertida ni regresiva, sino que abre posibilidades de futuro.

Los objetivos alcanzados durante la Semana fueron principalmente dos, entrelazados entre sí:

- rescate de la reparación de una dimensión intimista y consolatoria: la reparación tiene que ver con el mal del hombre y del mundo, y por tanto es un asunto serio, porque está en juego la vida del hombre y del mundo y el don de la vida del Hijo de Dios para la salvación de ambos

- recuperación del valor de la devoción como expresión genuina y necesaria de la experiencia de fe: la experiencia de fe es experiencia de reciprocidad entre Dios y el hombre y de la relación de amor que se propone y se experimenta (¿qué significa mística si no es experiencia del misterio?). No es posible encerrar la devoción en una expresión intimista, edulcorada o etérea, porque no es genuina si no comporta el don de sí (devotio) [3] como respuesta al don de Dios y como ofrecimiento de uno mismo para la salvación del mundo.

En este sentido, se puede decir, en conclusión, que no hay reparación sin amor (intuición de Dehon), pero tampoco hay amor pleno si no hay reparación, es decir, reconstrucción generativa y creativa de las relaciones.

El único reparador es Cristo, que encuentra carne en la reparación de la que somos capaces nosotros. Cristo, cuya misión es que, en obediencia al Padre, “nadie se pierda” y “todo sea recapitulado en él”.

“Incluso el campanario de Giotto resurgirá”, decía un “místico” La Pira. El mundo de las relaciones personales, sociales y ambientales: “todo pide salvación” y todos somos capaces de ello.

Notas

[1] Basta recordar que, en el primer borrador de las Constituciones de la congregación dehoniana, reescrito tras el dictado conciliar, el término había sido eliminado.

[2] Véase Marco Bernardoni, «Dehon: democrazia, popolo, Regno di Dio», en SettimanaNews 27 de agosto de 2025.

[3] Véase Anita Prati, «“Amore per amore”: la devozione in papa Francesco», en SettimanaNews 28 de agosto de 2025.

Publicado con el título original “Riparazione: ambiguità e potenza” el 21 de septiembre de 2025 en Settimananews: https://www.settimananews.it/spiritualita/riparazione-ambiguita-potenza/